2001-02年度にロータリー米山記念奨学金プログラムに奨学生として参加し、現在は、国際会議通訳者として活躍する黄セミ(ファン・セミ)さんにお話を伺いました。

ご自身のこれまでのキャリア、ロータリー奨学生としての経験、そして未来を担う若者たちへのメッセージです。文化と言葉の壁を越え、個人間の絆を深めることの重要性を強く語ってくれました。

現在のお仕事や近況について教えてください。

現在、韓国ソウルに居住し日韓国際会議通訳者をしています。また、母校でもある梨花女子大学通訳翻訳大学院で非常勤講師として通訳のスキルを教えております。

通訳の仕事は「同時通訳」や「逐次通訳」など多岐におよびます。韓英通訳のように専門分野で活躍される方もいらっしゃいますが、私のような日韓通訳の場合は、特に専門分野を絞る事なく、依頼を受けた仕事で、その業界の専門性を学び、準備をし、適切に通訳をすることが求められます。日本、韓国、中国の3か国の弁護士等の専門家が参加する東アジア倒産再建シンポジウムのような専門性の高い分野の同時通訳も担当した事があります。確か中国側の発表で「夜逃げ」という言葉が出てきたのが今でも強く印象に残っています。原子力、医学、歴史、美術など依頼内容が幅広く、馴染みのない分野の通訳をする場合、大抵1週間ほど前に関連資料を受け取り、発表者の論文やブログ、SNSなどもインターネット検索活用して徹底的に猛勉強します。受け取る資料以外の事も予め調べて通訳現場に向かいます。この事前の入念な準備がとても大切で、その分野の専門家ではありませんが、専門知識を熟知し、身につけたうえで、日本人、韓国人クライアントにそれぞれ通訳しないと、両者に正確に伝えることができません。これは大変難しい事ではありますが、その緊張感が毎回とても楽しく感じる瞬間です。

私が韓国帰国後通った梨花女子大学通訳翻訳大学院では韓日、韓英、韓仏、韓中の4つのコースがあります。言語レベルはある程度熟達した生徒が入学し、国際会議通訳を養成するコースです。授業内容は日韓、韓日双方の逐次通訳、同時通訳、翻訳となります。韓国では通訳翻訳大学院がソウルに3か所があります。通訳翻訳という仕事は韓国の場合、国家試験制度ではなく、通訳学科の卒業試験として同時通訳AB、同時通訳BA、逐次通訳AB、逐次通訳BAの4科目をパスしないと卒業できません。ここでのAは母語(私の場合は韓国語)、Bは外国語(私の場合は日本語)。同時通訳ABは、韓国語から日本語に同時通訳、同時通訳BAは日本語から韓国語に同時通訳という形式です。上記の卒業試験をパスし卒業すると、通訳の現場で同時通訳者として認められ、同時通訳の依頼を受けることができるようになります。

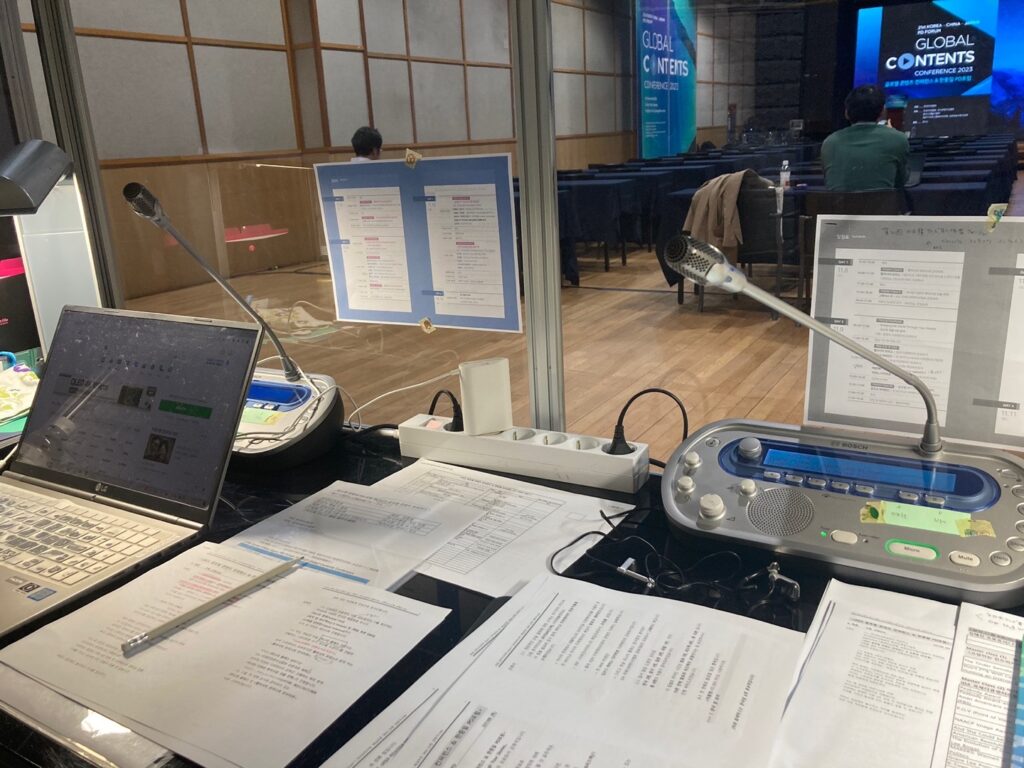

「同時通訳」というのは、イヤホン、ヘッドホン、レシーバーという機器を使用します。通訳ブースなどで通訳業務を行うのですが、通訳者はスピーカー(話者)が話す内容を、聞き取り、ブースのマイクを通じてほぼ同時に通訳し、その通訳者の音声は、レシーバー、ヘッドホン機器通じて必要とされる方に届けられる仕組みです。通常2人もしくは3人1組で業務を行います。また、逐次通訳というのはスピーカー(話者)の隣で通訳業務を行います。スピーカーが2分、3分、長い場合には5分程度話した内容を、話者のお話をとめて、通訳し、またスピーカーが話されるという、交互に通訳が入るスタイルです。難易度が高い場合には、二人、通常は一人で業務を行います。

「逐次通訳」の場合はほぼスピーカーの近くに立って、もしくは座って対面で通訳ができるのですが、「同時通訳」は、ブースに入り、聞き取る会場の音声全てを通訳するので、二人以上必要となる業務です。

緊張感あふれる通訳現場なのですが、一番緊張するのは、生放送です。首相、大臣、CEOなど公の場でのお話が慣れている方々でさえも、生放送は大変緊張されるようで、事前資料と異なる話をしたり、話が前後したりすることがあります。また生放送では、言い間違いや言い直しをすごく気にします。生放送の現場では、生放送ならではの難しさを踏まえて、上手く通訳できるよう最大の注意を払って挑む必要があります。

また、通訳者の役割として「場を落ち着かせる」という事も意識しております。交渉などビジネスシーンでは、時には議論が白熱することもあります。このような場合、通訳者として言葉の選び方に細心の注意を払う必要があります。日本語と韓国語を比べると、韓国語の方が、よりストレートな表現で話されます。また日本語の方が尊敬語、謙譲語等の表現が細かいので、例えば「してもらう」「していただく」など場面によって使い分けが必要となります。時には謝罪のシーンの「すみません」というシンプルな一言であっても、日本語に訳す時には、より丁寧に場面にあった適切な表現を選択して訳すことで場を落ち着かせることを意識しています。

ロータリ日韓親善会議の同時通訳も長い間担当しております

私は20歳のときに初めて大学の日本語日本文学学科に入り、平仮名から日本語を勉強し始めました。今振り返ると、幼少期に、日本のアニメ「キャンディ・キャンディ」や「鉄腕アトム」などや録画されたドラマを見ていたことが、無意識のうちに日本文化に馴染むきっかけになっていました。日本での留学中に通訳者の仕事を見て、将来の目標を通訳者と定め、帰国後に梨花女子大学の通訳翻訳大学院に進学しました。現在の高い通訳スキルを身につけるには、通訳大学院での専門的な学びが不可欠でした。韓国帰国を決め、通訳大学院に進学した事で、自分自身が通訳者としてのスキルを習得できたと感じます。単に、日本語・韓国語 両言語が話せるというだけでは不十分で、両国の文化、経済関係なども理解したうえで、大学院に進学し、技術を磨いた事が大きく、今のレベルに到達するまでには最低でも10年以上はかかり、今でも自己研鑽を続けています。

通訳者として、言語や時事情勢等のアップデートは不断に続けており、毎日1時間程度は研鑽の時間を確保するようにしています。今は韓国にいながら日本の様々な媒体のニュースを視聴したり、YOUTUBEで情報を得たりすることができる時代です。私は、3人の子育ての合間に、NHKの報道番組等、特に「クローズアップ現代」という番組を毎日欠かさず見るようにしています。私の子供たちもその環境で生活しています。日本語がわからなくても幼少期より日本語学習の助けになるよう、沢山の日本語で書かれた絵本の読み聞かせを続けてきました。長女は現在、日本の多摩美術大学に留学中ですが、他の同期に日本語を学び始めた生徒さんたちよりも日本語のイントネーションが良いと褒められたそうで、その話を聞いた時、大変嬉しく思いました。

母方の祖父母が日本留学経験者でした。生活の中に少し日本語があったかもしれません。父が現代重工業という造船関係の会社の一期生でした。何十年以上も日本から来た専門家から技術を学ぶ機会があったそうです。父が仕事を通じて感じた「これからは日本語が必要になる時代だ」という強い勧めと、後押しもあり、韓国で釜山女子大学進学が実現しました。同大学は今は新羅大学と名前が変わり女子大から男女共学になりました。じつはこの大学は滑り止めの二次志望校でした。学び始めてみると言語自体が非常に面白く、向上心もあり、大学3年生の時に優秀学生として、東京の恵泉女学園大学で1年間交換留学生として学ぶ機会を得ました。同大学では、1対1の日本語レッスンを受けるなど手厚いサポートを受け、わずか日本語学習期間3年で日本語能力試験N1(最上級)に合格できました。今でもその感動は忘れません。

ロータリープログラムに応募したきっかけを教えてください。

私は2001−2002年に国際基督教大学(ICU)修士課程1年生に在籍中に、国際ロータリー第2750地区の東京南ロータリークラブにお世話になり、修士課程在学中1年半にわたり米山記念奨学金をいただきました。米山記念奨学金のプログラムに応募したきっかけはICUの留学生サポートセンターからの紹介でした。

ロータリープログラムで体験されたご経験で印象に残ることを教えてください。

特に印象に残っているのは、カウンセラーの中谷良平さん(東京南RC)との出会いです。

中谷さんは、母親が来日した際に一緒に食事に連れて行ってくれたり、金正日総書記や小泉純一郎元首相が好きだったという高級寿司店に連れて行ってくれたりするなど、普通の留学生にはできない貴重な経験をさせてくれました。奨学金受給期間が終了し、一時的に経済的な支援が途絶えた時期には、中谷さんが中心となってクラブ例会前にクラブ会員向けの「韓国語教室」を開設し、そこで得た謝礼を奨学金代わりとして支援を継続してくれました。この支援がなければ、留学を諦めて韓国に帰国していたかもしれません。その後の文部科学省の奨学金を得るまでの半年間を支えてくれたことに深く感謝しています。留学中は、例会のほか、クリスマスパーティー、年末年始のイベントなどに頻繁にご招待いただき、留学当時に結婚した夫と共にロータリークラブの活動に参加させていただいたこともあります。帰国後も、中谷さんとは連絡を取り続け、よく国際電話をかけてきてくれました。日本を訪れる際には中谷さんに会いに行ったり、例会に参加したりしております。2018年にいただいた中谷さんの会社である安全自動車株式会社創立100周年のときの記念時計を今でも大切に使わせていただいております。また中谷さんのご紹介で東京南RCの語学関係で株式会社アーキ・ヴォイスの荒木賢一会員と通訳翻訳のご縁をいただいた事があります。

単に奨学金の援助を受けるだけではなく、留学中はもちろんのこと、帰国後も途切れない人と人とのつながりを得られたことが一番得難い経験でした。

ロータリー体験が現在の活動にどのように影響しているとお考えですか?

父は植民地時代に生まれており、創氏改名制度で、漢字では「武秀」と書き、韓国語読みで現在使っています。反日感情がとても強い人でした。日本は嫌いだけど、日本から学ばなければならないと強く思っていたようです。今でも忘れない言葉ですが、「日本は嫌いだけど、日本から学ばなければ韓国の経済は発展しない」「あなたの世代は私たちと違うのだから、必ず日本に直接行って、直接経験して、直接感じて、あなたの目で見てくるように」と言ってくれました。当時母は留学に大反対でした。母方の祖父母は日本に留学経験があり、父方の祖父母は反日感情の強い家庭で育ち、私自身も混沌としており、当時は自分のアイデンティティも確立してなかったです。たまたまご縁をいただき、日本留学を決め、ICUという恵まれた環境で学び、ロータリーのご縁がつながり、良い人たちに出会いがありました。確かに父のような感情を持つ人もいるのは事実だけど、私のようなに考える人が増えたら良いなと留学中に感じるようになりました。「国と国の関係はどうしようもない事があるけど、個人と個人の関係はいくらでも深める事ができる」とロータリーを通じて身に沁みるほど感じました。だから私は自分の子供たちに絵本の読み聞かせを続けたのだと思います。

私の子供たちには、「偏見のない視点を養い」「自分で考える」よう日々伝えています。きっと父が私を日本に送ってくれたのも、自分で経験して判断する事を望んだのだと思います。私の子供たちには「昔のわだかまりばかりを気にし、捉えるのではなく、もっと未来に向かって歩いてほしい」「もっと平和な未来を描きながら、明るい二国関係 両国関係を描いてほしい」と願います。単に留学生活だけだったら、ここまで感じていなかったと思います。ロータリーの温かな人々との関係を通じて「人と人の関係」を築けるようになり、このように考えるようになりました。今は子供たちに自信をもってその事を伝えています。

父はかねてより私に「仕事を持つこと」「スキル技術を持つ事」「社会活動をする事」を常に願っていました。父より「娘に対しては誇らしく思ってる。孫娘も娘が日本に留学したおかげで日本の大学に通っているが、とてもいいと思う。地政学的な関係で日韓はこれからも協力し合う関係を持ち続けなければいけないと思っている。」と、時間が経った今、父からその言葉を改めて聞けた時、とても嬉しく思いました。

これからロータリープログラムに関わる後輩たちへメッセージをお願いします。

韓国は小さい国ですから、韓国国内だけにいると、内の世界に留まってしまいます。もっと外に出てください。ニュース一つにしても、韓国と日本では報道の焦点が全く異なります。ぜひ近い日本に行って、日本ではどのように報道されているのか、グローバルな視点からそれを自ら経験してください。留学して自分で勉強してみてください。

外の世界に出て多様な視点に触れることがとても重要です。

国境を越えた学びと交流が、個人の成長とより良い国際関係の構築に繋がるはずです。

最後に、将来の夢を教えてください。

いつの日か、日韓首脳会談の場で通訳者として歴史的瞬間に立ち会うことができればと願っております。

黄セミ(ファン・セミ) 韓国ソウル出身 米山記念奨学生年度:2001-02年 国際基督教大学・大学院 世話クラブ:東京南ロータリークラブ 国際会議通訳者 日韓同時・逐次通訳/ 翻訳 梨花女子大学校 通訳翻訳研究所 所属 美しい日本語と正確な翻訳 技術に定評のあるプロ通訳者。 国際シンポジウムやビジネス会議などの通訳。 金融会社、製薬会社などの専属通訳者。 医学・経営・IT・文化・放送など幅広い分野で活躍。 インタビュアー: 矢部 陽一( 東京中央RC)関端 広輝 (東京愛宕RC) ロータリーファミリー支援委員会 委員長:宮村 和加子(東京広尾RC) Rotary Family Voice 編集長:中前 緑(東京米山ロータリーEクラブ2750) |